-

Par schwa1 le 3 Mars 2007 à 11:59

Réouverture du Musée de la Chasse et de la Nature<o:p></o:p>

Présent du 3 mars 2007

La collection de François et Jacqueline Sommer, installée depuis 1967 dans l’hôtel de Guénégaud (milieu du XVIIe), s’était exilée au château de Chambord durant les travaux provoqués par l’achat de l’hôtel connexe, dit de Mogelas. Outre qu’il fallait rénover cet hôtel, qui comme tous ceux du Marais avait au fil des siècles souffert d’aménagements et de modifications dommageables à son intégrité architecturale, son adjonction aux bâtiments de Guénégaud entraînait une refonte de la muséographie (comme on dit). La collection a retrouvé Paris ; le musée a rouvert après deux ans de travaux.<o:p></o:p>

La volonté des fondateurs a été respectée : ce n’est pas l’aspect musée qui domine mais l’ambiance « intérieur privé ». On nous veut en visite, sympathique disposition mais s’asseoir sur les sièges reste interdit, et globalement la disposition est très chargée. Autre effet, les cartels sont réduits au minimum voire inexistants. Cependant l’impression négative disparaît vite au profit de l’intérêt de tant d’objets et d’œuvres.<o:p></o:p>

La collection est distribuée d’une manière presque totémique : salle du Sanglier, salle du Loup et du Cerf, salle du Cheval, etc. ; en général, tapisseries, armes, œuvres, entourent l’animal empaillé. Les fusils de chasse de Napoléon III côtoient des armes plus exotiques comme un tromblon indien ou une arquebuse japonaise à quatre coups (toutes deux du XVIIIe), qui semblent, par leur désignation comme par leur allure, sorties d’une nouvelle de Jacques Perret.<o:p></o:p>

Le musée possède deux petits Rubens dont le sujet mythologique, Diane, est prétexte à un déploiement de chiens de chasse. Mais seuls les figures sont de Rubens, les chiens et le paysage sont de Brueghel de Velours. Les études de Pieter Boel (1622-1674) pour les tapisseries des Gobelins restent d’une grande fraîcheur. Leur réalisation sur le vif à la ménagerie de Versailles y est sûrement pour quelque chose. Il ouvrit la voie à Oudry et Desportes. Le naturalisme de ce dernier (François Desportes vécut de 1661 à 1743), tempéré par un sens artistique et poétique très sûr, fait de ses études et tableaux des morceaux agréables et variés. Son influence se ressent sur un jeune Chardin (1699-1779), mais celui-ci alla plus loin dans l’attention contemplative portée à la fois au réel et à la touche : la Nature morte au canard et à la bigarade (illustration) s’impose sans mal face à d’ambitieuses scènes de chasse dont la banalité et la prétention lassent rapidement.<o:p></o:p>

Les sculptures, en petit nombre, constituent un échantillon du meilleur de l’animalier : bronzes de Barye pour le XIXe, plâtres de Marcel Lemar pour le XXe, les deux lapins de Pompon… La dévotion aux saints a, de son côté, été l’occasion de représenter des animaux, la piété populaire ayant attribué un animal « de compagnie » à beaucoup de saints. La Vision de Saint Hubert (pierre avec traces de polychromie, du XVIe champenois), est un groupe plein de fraîcheur où figurent le cheval, le cerf et les chiens.<o:p></o:p>

La nouvelle présentation mettant en avant la relation homme/animal, l’inévitable erreur de parcours se situe au deuxième étage, où une œuvre contemporaine « Atlas d’une cosmogonie » se dresse sous forme de triptyque derrière une table dressée à l’attention des singes par l’artiste, P. Van Caeckenbergh : délicate pensée pour nos cousins à qui, est-il précisé, les chercheurs reconnaissent « un embryon de culture ». Je n’ai aucune gêne à accorder un « embryon de culture » à des animaux aussi sympathiques que les singes ; et, au fond, la culture de nos contemporains étant de plus en plus embryonnaire, le rapprochement n’est peut-être pas si incongru.<o:p></o:p>

Le musée se prête à des visites en famille : les enfants trouveront matière à satisfaire leur curiosité pour le monde animal et peut-être, par ce biais, certains acquerront-ils aussi le goût de l’art. Une chance pour eux de ne pas, dans vingt ans, se retrouver à table avec des singes…<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Musée de la Chasse et de la Nature<o:p></o:p>

62 rue des Archives, Paris IVe<o:p></o:p>

illustration : Chardin © Musée de la Chasse et de la Nature<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

Par schwa1 le 24 Février 2007 à 19:00

Des plasticiens le long des voies<o:p></o:p>

Présent du 24 fév. 2007<o:p></o:p>

A lire la présentation officielle des artistes qui ont œuvré pour embellir le parcours du tramway nouveau, il faudrait être insensible pour ne pas, esthète, frissonner. Voici Sophie Calle, qui « procède par effractions, dissimulations, jeux de piste et de cache-cache. » Vient Dan Graham qui « interroge les fonctions historiques, sociales et idéologiques de la culture contemporaine » en « manipulant la perception du spectateur ». Lui succède Peter Kogler dont les motifs « reprennent les données de l’espace ou du bâtiment tout en semblant les annuler », suivi de Angela Bulloch qui estime nécessaire « la dimension participative du spectateur, qui doit expérimenter la manière dont il peut s’impliquer dans l’œuvre d’art ». Claude Lévêque a une approche qui mélange « attirance et répulsion pour déstabiliser le spectateur et déjouer son attitude contemplative ». Christian Boltanski est détenteur d’une « formidable faculté d'analyse critique de nos systèmes de représentation, de nos rêves et de nos archétypes. » Bertrand Lavier, lui, cherche « à perturber notre perception de l’art et du réel en créant ce qu’il appelle des zones de turbulence ». Didier Faustino, enfin, crée des constructions qui sont « des espaces de prise de conscience sensorielle, que l’on peut sculpter selon ses propres actions, ses propres désirs ». En empruntant la ligne T3, j’allais donc être tour à tour, voire simultanément, fracturé, manipulé, déséquilibré, impliqué, déstabilisé, analysé, perturbé et conscientisé. J’enviai ces usagers des boulevards sud qui chaque jour gagnent à être – tour à tour, voire simultanément – fracturés, manipulés, etc., sans augmentation du coût de leur carte Orange.<o:p></o:p>

Disons-le sans tarder : mon voyage n’eut pas l’épaisseur attendue. Tout commence sur le pont du Garigliano où est installée une cabine téléphonique évoquant une fleur, composée de 6 pétales métalliques à l’aspect de papier froissé, d’où vous ne pouvez pas appeler mais où l’artiste peut essayer de vous joindre pour vous raconter une histoire – elle s’y est engagée par contrat. (photo 1.) Porte d’Ivry, tout finit par une structure de 17 mètres de haut, composée de coques translucides qui laissent deviner une surface habitable, pour exprimer « l’espace confiné de l’intime exposé aux regards ». (photo 2)<o:p></o:p>

Ces terminus encadrent sept autres merveilles. Un doublet basé sur le principe du reflet : à la Porte de Versailles, c’est une « salle d’attente » (deux arcs de cercle imbriqués) dont « la structure en verre sans tain permet de jouer sur les oppositions observateur/observé », tandis qu’à l’arrêt Montsouris le miroitement de grands panneaux d’inox varie « selon les déplacements du tramway, des piétons et des nuages. »<o:p></o:p>

Un second doublet, basé lui sur la lumière : des caissons lumineux, à l’entrée de l’école de puériculture (porte de Vanves), s’animent à l’approche du tramway ; sur le pont tout proche, un panneau lumineux fait défiler une image animée qui « devient partie intégrante du décor sous lequel se glisse le tram. » (Déjà démonté pour des raisons techniques, il sera réinstallé courant mars.)<o:p></o:p>

Je passe sur un planisphère concave qui sert aussi de piste de skateboard et les bancs qui font entendre des confessions amoureuses dans diverses langues pour illustrer « le caractère multiculturel et le contexte cosmopolite des boulevards des Maréchaux ». (C’est déjà bien, mais la dénonciation de la montée du fascisme est étrangement absente du programme.)<o:p></o:p>

Au niveau de la Poterne des Peupliers, un dispositif hydraulique dresse de manière aléatoire sept grands palmiers en métal (photo 3) : c’est un mirage – et la palme du mauvais goût à un artiste qui œuvre « avec une grande lucidité, un sens de la subversion teintée d’humour et un goût prononcé pour le jeu ».<o:p></o:p>

Est-ce parce qu’elles s’intègrent parfaitement dans leur environnement que la plupart de ces œuvres ne se voient pas ? C’en est gênant, puisqu’elles ont la prétention de perturber le champ de vision de l’usager, ou de l’y faire participer. On cherche vainement « le surcroît de sens » qu’elles sont censées apporter aux boulevards. A Jean-Paul Huchon elles paraissent agréables, ludiques et essentielles ; à nous, puériles et inconsistantes ; elles font toc. Appartenant à la veine débile de l’art contemporain (lequel se divise grosso modo en veine débile et veine malsaine), elles ont un aspect d’œuvrettes qui ne permet pas d’envisager pour elles une longue durée de vie ni un retentissement extraordinaire. D’où cette précision : « Dès la première année, un budget de 80 000 € est réservé à l’entretien des œuvres et les services techniques de la Ville sont mobilisés pour répondre aux éventuelles dégradations » – lesquelles dégradations, après tout, pourraient être faites au nom de notre droit à interroger les fonctions historiques, sociales et idéologiques de la culture contemporaine, et à critiquer nos systèmes de représentation de façon turbulente (cf. supra)…<o:p></o:p>

En décembre dernier, la Maison des Artistes a protesté contre l’attribution de toutes ces commandes à des artistes étrangers. Outre qu’il ne va pas de soi que la préférence nationale doive s’appliquer dans ce domaine, il est probable que le choix d’artistes français n’aurait pas modifié sensiblement le résultat, vu le caractère international de l’art contemporain (d’aucuns diront apatride) et l’aspect politique d’un programme qui se veut représentatif d’une culture déterminée : les neuf zœuvres (appelons-les ainsi) « constituent un ensemble exemplaire de ce qu’est la commande publique artistique à Paris. » On ne saurait être plus clair.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

Par schwa1 le 22 Février 2007 à 18:59

Au musée Rodin

Rodin en quête de perfection<o:p></o:p>

Valeurs actuelles n°3663 du 9 fév.2007<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

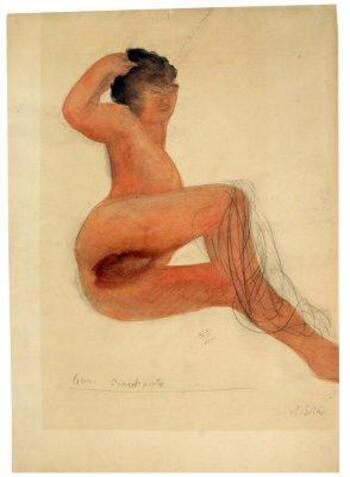

« Comment décrire cette chair qui me rend si attentif ? » se demandait Rodin. Les dessins exposés sont autant de tentatives de réponse. Fuir les poses académiques et convenues telles qu’elles se répètent d’atelier en atelier semble pour lui un préalable : il laisse poser et bouger les modèles comme elles l’entendent. Vers la fin de sa vie, il engagea des danseuses acrobatiques pour trouver des poses toujours plus équilibristes. Cependant existe un type de pose rodinien, d’où s’infère qu’il devait tout de même les guider et les diriger.

<o:p></o:p>

La vitalité de ces nus ne vient pas tant de la pose que du trait, marque la plus révélatrice de la personnalité d’un artiste. Chez Rodin les ondulations s’attachent à dire les subtilités de la forme, pour parvenir à ce but ultime de suggérer, par la pression d’une mine sur le papier, un volume tridimensionnel qui ne soit pas que de la viande ; si Rilke évoquait, en parlant de ces nus, « la force et la chaleur immédiates d’une vie pour ainsi dire animale », l’attention de Rodin pour la chair dit bien la profonde interrogation d’un artiste face à son sujet, pour qui le réel ne fut jamais interprété sous l’angle matérialiste. Son œil à la fois scrutateur et contemplatif lui donnait la certitude que le réel ne s’arrêtait pas à la barrière charnelle.<o:p></o:p>

Aussi les nus de Rodin ne sont-ils pas réductibles à des figures érotiques, même s’il est évident que les années passant son intérêt pour le sexe féminin peint, regardé, se renforça comme il appert des poses mêmes qui souvent le mettent en avant. Cependant, ce ne sont jamais les dessins d’un érotomane : l’artiste devant un corps a la même concentration que devant un paysage ou une nature morte, et le regard clinique du médecin. Les dessins de Rodin nous montrent, plus que de l’érotisme, sa recherche d’une solution au problème plastique qu’il lui importe de résoudre. En cela son travail est fort éloigné des petites et grosses cochonneries dont l’art contemporain prétend nourrir nos intelligences. Ni « transgressif » (épithète obligée de nos jours), ni « en rupture » (idem), il est d’une autre nature. Rodin cherche sa perfection et non à nous pervertir.<o:p></o:p>

Des sculptures rompent la monotonie de l’exposition : la belle Femme accroupie ; la provocante Iris à laquelle manquent un bras et la tête, procédé cher à Rodin non par sadisme mais pour ne pas distraire l’œil par des volumes jugés inutiles ; une étude pour le Balzac, nu dont les mains cachent l’érection, rappel du Priape antique qui était moins un symbole sexuel que de fertilité. La seule œuvre malsaine, dans tout cela, est une Crucifixion, où une Madeleine nue se tort au pied d’un Christ grimaçant, œuvre à mettre en rapport avec une pièce de Rodolphe Darzens, L’amante du Christ (1888), qui était, déjà, une « tentation du Christ ». (Quelle resucée aura été le Da Vinci Code !)<o:p></o:p>

Des autres indécences Rodin n’est pas responsable : les vulgarités consignées dans le livre d’or sont le fait des visiteurs, et la gigantesque horreur en acier déposée devant la façade de l’Hôtel Biron, celui-ci d’élégance dix-huitième, est imputable au conservateur en chef, à qui on ne saurait reprocher d’avoir exposé des dessins ne méritant ni regards indignés ni lecture exclusivement érotologique. Tout au plus est-ce l’étiquette, facile, qu’on blâmera.<o:p></o:p>

Samuel

<o:p>Les figures d'Eros, </o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p>Musée Rodin, </o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p>jusqu'au 18 mars 2007, </o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p>illustration: Bacchante (c) Musée Rodin</o:p><o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p>

</o:p><o:p></o:p><o:p></o:p><o:p></o:p> votre commentaire

votre commentaire

-

Par schwa1 le 17 Février 2007 à 19:00

A la BnF

Livres d’Arménie

Présent du 17 fév. 2007

La Bibliothèque royale reçut ses premiers écrits arméniens sous François 1er. Elle fut par la suite continuellement enrichie, et de manuscrits, et d’outils « artisanaux » (un dictionnaire français-latin annoté en arménien par l’orientaliste Pétis de la Croix, 1653-1713) ou pédagogiques : une grammaire à l’usage des Français, imprimée à Constantinople en 1730. Tout commençant par les caractères, il n’est pas inutile d’en dire un mot. On les doit à un moine de la trempe des civilisateurs, du début du Ve siècle. Mesrop Mashtoc’, regrettant que les Arméniens en fussent réduits à lire la Bible en grec ou en syriaque faute d’écriture, se mit à l’œuvre et, fin linguiste, dota sa langue d’un système de notation des sons si parfait qu’il ne fut pas modifié par la suite. Seule la graphie évolua. Trois manuscrits permettent à nos yeux latins d’apprendre la distinction entres les graphies successives. On reconnaît sur un lectionnaire du Xe siècle l’écriture la plus ancienne, l’erkat’agir, épigraphique, de module imposant et d’allure officielle. Le besoin d’une écriture plus simple donna naissance au bolorgir ; un lectionnaire du XIVe sert d’exemple, illustré d’entrelacs de flore et faune. Un Commentaire sur les douze Prophètes emploie lui le notrgir, utilitaire, sans rien de calligraphique. Orné d’une belle miniature en pleine page, à dominante vert Véronèse (la Vierge entourée des douze petits prophètes), ce manuscrit date du XVIIIe, date tardive qui ne doit pas surprendre : l’imprimerie ne fit pas disparaître la manuscription. Une peinture magnifique ouvre Des six jours de la Création (XVIIe) : Adam et Eve au Paradis, entourés d’innombrables couples d’animaux tels qu’on a l’habitude de les voir dans les représentations de l’Arche de Noé. Ils paraissent un couple parmi d’autres ; mais ils sont placés au centre, au pied d’un escalier qui monte dans les nuées : l’Homme a sa place privilégiée dans la création.<o:p></o:p>

Le religieux l’emporte largement sur le profane. Les supports varient suivant la dévotion. Le faste de la liturgie, dévotion publique, apparaît dans deux homéliaires gigantesques : l’un de 1194, de près de 60 cm de haut, peu décoré mais aux splendides caractères erkat’agir d’une beauté suffisante ; l’autre de 1307(qui pesait près de cent kilos), dont une double page est présentée, avec entrelacs et palmettes. Inversement, la dévotion privée donne des psautiers et bréviaires lilliputiens raffinés. Les livres rouleaux, ou phylactères, témoignent d’une troisième dévotion, populaire. Abondamment illustrés de peintures vives, à grands traits, ils contiennent des prières et des exorcismes entachés de superstitions (ill.).<o:p></o:p>

Des livres en arménien furent publiés dès 1511 à Venise, délocalisation qui s’explique par la présence d’une nombreuse colonie et par l’interdiction d’imprimer qui sévissait alors dans l’Empire ottoman. Les gravures restent tributaires des miniatures et ornements ; l’effet n’est pas très heureux. Au XVIIe, Constantinople deviendra le lieu privilégié des imprimeries arméniennes, Rome étant devenue méfiante vis-à-vis des ouvrages hérétiques en émanant. Chrétiens séparés depuis l’an 555, les Arméniens furent cependant l’objet d’approches œcuméniques lors des controverses entre protestants et catholiques. Ceux-ci s’adressèrent aux chrétiens orientaux pour renforcer leurs positions théologiques. Un ambassadeur, accompagné d’Antoine Galland (à qui on doit la première traduction française des Mille et une nuits), partit à Constantinople et obtint différentes professions de foi grecques, arabes, coptes, ainsi que celle du Catholicos Yakob IV, beau texte arménien enluminé de fleurs et d’anges, estampillé de différents sceaux rouges et noirs, daté du 30 avril 1671, dans lequel le Primat affirme sa croyance en la Présence réelle.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Livres d’Arménie,

jusqu’au 25 mars 2007, Bibliothèque Nationale.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

illustration : Phylactère 1732 ©BnF, département des Manuscrits

votre commentaire

votre commentaire

-

Par schwa1 le 10 Février 2007 à 16:30

Caricature et tabagie

Présent du 10 fév. 2007

<o:p></o:p>

En nos temps de prohibition, le Musée du fumeur ne doit peut-être sa survie qu’à son intérêt avoué pour tout ce qui se fume en général et non pour le seul tabac. Ce musée associatif organise dans ses murs une micro-exposition de Caricatures de fumeurs. Intitulé inexact, d’ailleurs : peu de gravures sont des caricatures réelles de fumeurs, mais beaucoup mettent en scène des personnages visés pour un autre ridicule qui, accessoirement, fument. C’est le cas, par exemple, de cette gravure de Gavarni, tirée de la série des Physionomies contemporaines, où le trait vise d’abord le bourgeois : « Isidor Compoing… Membre du Conseil municipal, Electeur, Sergent Major et Nourrisseur, en divertissement du Carnaval. » (illustration) Dans cette autre de Gavarni, par contre, le tabac est en cause : un étudiant sur le départ salue un confrère, « – Adieu mon bon homme ! Je te laisse ma pipe et ma femme, t’auras bien soin de ma pipe ! » Ou encore, toujours du même, cette scène de La vie de jeune homme, dans laquelle celui-ci, nonchalamment allongé, fume une longue pipe orientale tandis qu’une jeune fille lit, assise à ses côtés : « Un roman nouveau, un jeune amour, une vieille pipe. » Gavarni est bien représenté, mieux que Daumier dont les œuvres montrées ici n’ont pas l’intérêt ordinaire. Les Goncourt furent les chantres de Gavarni ; ils pensaient qu’à l’avenir le XIXe siècle ne ressusciterait « qu’avec cet œuvre de Gavarni où un ouvrier est l’Ouvrier, un bourgeois le Bourgeois, un mari le Mari ». Ils se sont trompés : Daumier l’a supplanté. Cela n’enlève rien à son talent, à son dessin souple qui obéit à une observation très fine des attitudes et des costumes. Dessin trop souple, parfois, qui tend à la joliesse et fait perdre à la caricature une partie de la férocité et du sel si présents chez Daumier.

Quelques calligraphies et dessins de Sem (de son vrai nom Georges Goursat, 1863-1934) viennent à point nommé nous rappeler l’existence d’une œuvre elle aussi plutôt délaissée. Ses planches, au trait élégant, aux effets graphiques, sont des témoignages fidèles des modes et types de la Belle Epoque, de la Grande Guerre et des Années folles. Trois dessins à l’encre de chine visent expressément les fumeurs (de cigarette, de cigare, de pipe).<o:p></o:p>

Les lithos en couleur de Bénard (parues dans le Figaro), les gravures d’Alfred Grévin appartiennent au tout-venant de la caricature du XIXe ; elles ont le charme des vieux encadrés mais ne sont remarquables ni par leur dessin ni pas leur humour. Une gravure de Martinet, des Croquis parisiens (1857) s’élève au-dessus du lot. Une toute jeune fille souffle un jet de fumée au visage de son père : « – Comment mademoiselle… qui est-ce qui vous a appris à fumer comme ça ?... – Papa c’est le zouave qui est le cousin de ma bonne ce mois-ci. »<o:p></o:p>

Que toute caricature ou presque nous ramène au XIXe n’est pas un hasard, ce siècle ayant été celui où elle s’est épanouie. Après s’être cherchée pendant près de deux cent ans, elle prit alors la place qu’avait occupée l’épigramme, dont le XVIIIe fut le dernier moment. L’épigramme est un genre mort ; on a peine à penser qu’elle pouvait être jadis l’objet d’une partie propre de l’art poétique, comme chez Guillaume Colletet qui la voulait « courte, gracieuse, subtile et pointue ». Mais épigramme et caricature n’auraient pu coexister, car leur but est identique ; l’image l’a emporté sur le vers.<o:p></o:p>

Les œuvres exposées au Musée du fumeur sont à vendre : comptez de 120 à 170 euros pour un Gavarni, de 220 à 430 euros pour un Sem.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Portraits de fumeurs, jusqu’au 31 mars,

Musée du fumeur, 7 rue Pache (Paris XI)<o:p> </o:p>

illustration : Gavarni © Musée du fumeur<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique