-

Au Palais de la découverte<o:p></o:p>

Termites et fourmis, acquis sociaux<o:p></o:p>

Présent du 31 mai 08<o:p></o:p>

Le roi des termites a disparu, les jeunes visiteurs sont invités à enquêter dans le monde feuillu des fourmis œcophylles puis dans le milieu terreux qui abrite les termites macrotermes. Une fois l’enquête terminée (et même si le dénouement, comme à moi, vous a échappé), une seconde partie poursuit la comparaison entre les deux insectes.<o:p></o:p>

Les fourmis sont des hyménoptères (elles sont proches des abeilles et des guêpes), tandis que les termites sont des isoptères, cousins des blattes, et à l’intérieur de chaque ordre les espèces ont des modes de fonctionnement variés. Cependant termites et fourmis ont de nombreux points communs et l’occasion de se faire la guerre. Un combat entre une colonie de termites et une colonie de fourmis est un spectacle violent. Les fourmis y apparaissent plus habiles et particulièrement efficaces. <o:p></o:p>

Le clivage premier entre les classes d’une société d’insectes est celui de la fécondité. Un roi, une reine, n’assurent aucun gouvernement – la gestion d’une colonie est autorégulée – mais la reproduction. Une reine pond une majorité d’individus stériles et, de temps à autre, une larve royale fertile destinée à fonder une autre colonie. Le roi fourmi meurt après l’accouplement et la reine pond toute sa vie ; la reine termite, régulièrement fécondée, pond toute sa vie toutes les deux secondes ; le terme de grossesse est mérité puisqu’elle prend en quelques années cinq cent fois son poids. <o:p></o:p>

Immobilisée dans une chambre nuptiale construite autour d’elle, la reine termite est alimentée par les ouvriers qui nourrissent, outre le couple royal, les gardes : tout cela se fait par régurgitation. La spécialisation, on le voit, mène à une totale dépendance. La xylophagie explique en partie que l’alimentation soit assurée par une classe spécifique, car la symbiose est un procédé gastronomique souvent employé. Les Pseudoacanthodermes militaris coupent grossièrement le bois et placent les débris dans des chambres de la termitière où pousse un champignon (le mycotête) dont l’action désagrège le bois, lequel peut ensuite être absorbé par les ouvriers qui le mâcheront à l’usage des autres. Quand une reine (ou un roi) part fonder une colonie, elle emporte du mycélium. <o:p></o:p>

Les fourmis ont des ouvrières chargées de nourrir les larves, tandis que d’autres s’occupent du creusement de la fourmilière et de sa défense, ainsi que des courses à l’extérieur. Certaines, les fourmis Acromyrmex octospinosus, emploient aussi un champignon pour transformer leur nourriture. Bien plus, elles produisent un antibiotique qui protège le champignon des parasites. Autre exemple de symbiose : les fourmis Messor barbarus collectent des graines, dont certaines se perdent au cours du déplacement, ce qui assure à la plante une chance de se reproduire plus loin. <o:p></o:p>

La réputation des termites en matière de construction n’est pas à faire. Les célèbres cathédrales peuvent atteindre huit mètres de haut. Le maintien d’une température acceptable est assuré par cette colonne de terre : l’air chaud monte, faisant monter à son tour l’air frais du sol. Bien d’autres constructions existent : certains termites construisent des dalles de terre dressées, orientées nord-sud dans la longueur, ce qui leur assure un ensoleillement minimal. L’habitat existe aussi sous forme de champignons, façon Schtroumpfs, ou de nids dans les arbres.<o:p></o:p>

Les fourmis n’ont pas le tempérament architecte. Les galeries constituent un réseau ingénieux mais creuser n’est pas bâtir. Cependant elles ont un talent d’ingénieur : elles établissent des ponts suspendus vivants pour franchir le vide ou des colonnes descendantes pour aller chercher une proie. Chaque fourmi est alors l’équivalent d’une poutrelle métallique. Puis l’ouvrage se défait, toujours de façon ordonnée et logique. Les fourmis œcophylles, dites aussi tisserandes, assemblent des feuilles entre elles pour constituer des nids à l’aide de la soie produite par les larves.<o:p></o:p>

Les sociétés d’insectes ont eu, et auront toujours une influence sur certains théoriciens politiques : sociétés parfaites et rôdées, il est tentant de les prendre en modèle pour remédier aux insuffisances des nôtres. Mais, comme le soulignait Roger Caillois, entre leurs sociétés et les sociétés humaines, c’est tout le contraste « entre l’insecte et l’homme, entre le mécanisme et la liberté, entre la fixité et l’histoire. ». <o:p></o:p>

Plus concrètement, les fourmis ont des choses à nous apprendre en ce qui concerne le déplacement. Des scientifiques tentent de mettre en algorithmes leurs allées et venues complexes pour améliorer l’acheminement et la distribution du courrier. Quant aux termites, la climatisation naturelle de leur habitat inspire la recherche des architectes.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Le termite et la fourmi, deux sociétés, deux mondes,<o:p></o:p>

jusqu’au 31 août 08, Palais de la découverte<o:p></o:p>

illustration : Fourmi Cataglyphis © Marie Canard<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

Au musée d’Ecouen<o:p></o:p>

Médecins et Praticiens au XVIe siècle<o:p></o:p>

Présent du 24 mai 08<o:p></o:p>

Même s’il est difficile de concevoir que la médecine ait préexisté à la Sécurité Sociale, il faut l’admettre : il y eut un temps sinistre où la France n’avait pas « le meilleur système de santé du monde ». Le musée de la Renaissance ausculte le corps médical à l’aide de livres et d’ustensiles plus ou moins menaçants tels que trépans, tire-fond triploïde, spéculums, pélicans, daviers « bec de perroquet », dilatatoires à vessie.<o:p></o:p>

Qui, au XVIe siècle, compose le monde médical ? D’abord, deux professions dûment répertoriées puisqu’un diplôme est nécessaire pour y accéder : les médecins et les apothicaires. Ceux-ci ne sont différenciés officiellement des épiciers qu’à partir de 1514. De quoi alimenter le débat entre les pharmaciens et les magasins Leclerc qui veulent vendre des médicaments.<o:p></o:p>

Vient ensuite la profession de barbier–chirurgien, méprisée par les médecins et les apothicaires : le livresque entend que ne soit pas contestée sa précellence sur le manuel. Enfin, n’appartenant pas au monde médical stricto sensu mais pratiquant la médecine, les charlatans de tout poil. Leur prolifération indique que la clientèle existait. A. Paré mentionne quelques unes de leurs « superstitieuses sornettes », « comme faire des pilules du crâne d’un homme pendu, contre la morsure d’un chien enragé. »<o:p></o:p>

Concrètement, le médecin délègue les actes médicaux à son étudiant ou au barbier et il discourt sur les humeurs, mire l’urine : c’est à ce geste qu’on le reconnaît dans de nombreuses gravures. Le médecin n’est que peu praticien, il est avant tout un érudit qui lit et commente les auteurs antiques (Galien, Celse), arabes (Averroès), perses (Avicenne). Il écrit à son tour des traités, en latin, digestion d’autres livres. Le journal de Jean Heroard (1551-1628), médecin du futur Louis XIII, est une exception qui nous renseigne abondamment sur les méthodes de l’époque.<o:p></o:p>

En médecine comme en d’autres domaines, le savoir de la Renaissance est fondé plus sur l’érudition que sur la science. On constate selon A. Koyré une baisse de l’esprit critique : l’écrit antique est accepté aveuglément ; le mépris pour la synthèse aristotélicienne entraîne celui du réel. Le cas de Paracelse (1493-1541) est particulier. Docteur en médecine, il écrit en allemand des traités qui mêlent mystique, magie, alchimie ; il ne se contente pas de livre (il brûle plutôt son exemplaire d’Avicenne), il manie les métaux, les cornues, distille et filtre, pressent l’intérêt des remèdes d’origine métallique. Mais globalement le savoir du médecin stagne, nous le retrouverons tel quel au XVIIe (pouls, saignée, urine, humeurs). A l’opposé, le chirurgien confronté à la réalité développe sa technique.<o:p></o:p>

La plus belle figure de barbier devenu chirurgien est celle d’Ambroise Paré (1510-1590), qui débuta par trois années à l’Hôtel-Dieu de Paris, apprentissage sans concession qui sera complété par une formation continue, celle des champs de bataille. Confrontés aux blessures par balles, innovation du temps, les chirurgiens se contentaient de cautériser la plaie en y laissant le projectile et expliquaient l’infection qui s’ensuivait par l’empoisonnement de la poudre. Paré, lui, met au point une pince d’extraction tire-balle, préconise le nettoyage de l’intérieur de la plaie puis son pansement. Il évite encore la cruelle cautérisation lors de l’amputation en ligaturant les artères. Il développe les prothèses et, dans la foulée, la correction orthopédique. Il s’intéresse à la génération et à l’obstétrique, à la tératologie qui est un « accident de génération » ; il remarque que certains asticots nettoient les plaies, technique remise à la mode aujourd’hui ; invente une pince qui permet simultanément de maintenir la vessie ouverte et d’en retirer les calculs. <o:p></o:p>

Personnage pragmatique et sympathique, Ambroise Paré fut reçu à la faculté de médecine en 1554, non sans grincements de dents : pensez, un chirurgien qui écrivait des manuels de chirurgie pratique en français ! Les médecins reviendront régulièrement à la charge : à la mort de François II en 1560, on l’accuse d’avoir versé du poison dans l’oreille du roi.<o:p></o:p>

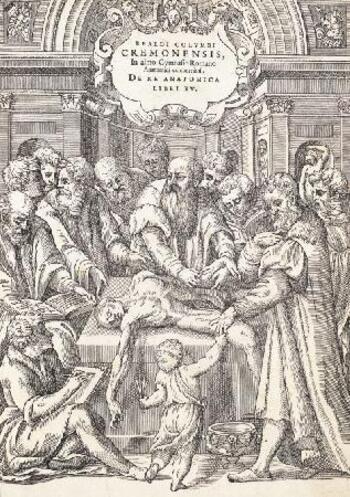

Ambroise Paré reconnut ce qu’il devait en matière d’anatomie à André Vésale (1514-1564) à qui on doit le monumental De humani corporis fabrica (1543), illustré de planches à la fois descriptives et artistiques dues à un élève du Titien. Ici encore, c’est la recherche concrète qui permet un progrès : Vésale dissèquait à tour de bras. Alors qu’on suivait sans se poser de questions l’anatomie de Galien (médecin du IIe siècle), il s’aperçut que celle-ci correspondait non à l’homme mais à un animal : Galien avait disséqué et décrit des singes en les pensant semblables aux hommes.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Ars Medicina, Médecine et savoir au XVIe siècle, jusqu’au 7 juillet 08, <o:p></o:p>

Musée national de la Renaissance, château d’Ecouen.<o:p></o:p>

illustration : Leçon d'anatomie, ouvrage de R. Colombo, 1559

votre commentaire

votre commentaire

-

DIRECTION RELIGIEUSE

Diététique.

Les pigeons, victimes à venir du réchauffement climatique ? Cela ressort des propos de Maître Suprême Ching Hai, « humanitaire, artiste et enseignante spirituelle de renommée internationale ». Son message aux dirigeants du monde, « Je leur dirais dutiliser leur puissant pouvoir pour faire changer le mode alimentaire de la planète [ ] Dutiliser leur puissant pouvoir pour instaurer une nouvelle façon de salimenter sur cette planète, le végétarisme. » Bis repetita placent, et comme les mots « puissant pouvoir » semblent délectables. Donc, au menu, tofu, gluten et maïs, « aliments nutritifs sauvant des vies » et coupant lappétit démesuré des pollueurs. Quant aux gens du monde (traîtrise dun logiciel de traduction), Maître Suprême Ching Hai « les aime énormément ». Cest dailleurs son secret : « Soyez bon et en bonne santé. »Biblique.

Conscient que la longueur dun service religieux « barbant et inapproprié » rebute les fidèles, Mark Evans (Little Rock, Arkansas) a créé sa propre église « pour les sans-église» et mis au point un office qui ne dure pas plus de trente minutes. Au programme, « un message engageant, une musique de culte entraînante et un rituel créatif ». Une créativité, qui fera verdir plus dune équipe liturgique de chez nous ! Par contre, la spiritualité du message na rien de lesprit tiers-mondiste requis pour une bonne pastorale : « Guidé par un millionnaire », annonce notre Mark Evans, qui ne lest pas encore. Le millionnaire en question est Salomon. « Vous seriez émerveillé par son avis sur beaucoup de questions, votre profession, vos relations, votre santé, vos finances Ce que Salomon avait à dire concerne tout simplement le monde daujourdhui. » La clé de Salomon, clé du coffre?à part ça, Mark Evans est lauteur, avec son épouse, de louvrage Mariage gagnant : 7 choses que font les couples heureux pour le rester. Il propose diverses formations, parmi lesquelles je relève celles sur les « gens toxiques », ou comment apprendre à se comporter «avec les relations toxiques, les religions toxiques et les parents toxiques. »

DIRECTION ARTISTIQUE

Guidé.

Au Grand Palais, du 7 mai au 15 juin, le sculpteur américain Richard Serra présente « une installation que le visiteur découvre sous la forme dun paysage dacier à la fois radical et poétique, minimal et mouvementé. » Une uvre « épurée et majestueuse » qui « bouleverse le rapport du visiteur à lespace » (véritable scie de lart contemporain). Histoire que nul nerre ou nuse de sa jugeote, « une politique de médiation innovante et engagée » est instaurée grâce à des « médiateurs spécialisés », sortes de vigiles de lhistoire de lart, chargés d « accueillir et orienter gratuitement les visiteurs individuels dans un souci constant déchange et de dialogue. » Le public scolaire, « objet dune attention particulière », bénéficiera de visites adaptées, « en cohérence avec le socle commun des connaissances et les programmes ». Socle et uvre sont dignes lun de lautre.Azimuté.

Un lieu souvre dans le 18e, pour mener « des expériences autour des notions de corps, despace, de la relation public / privé. » Première tournée sur le thème du voyeurisme : Marianne Mains (de lENSA de Nancy) « développe une esthétique trashglamour Ses mises en scène très élaborées de jeunes filles rendues à la nature ou soumises à son bon vouloir sont autant de rêveries intrigantes » (photo) Géraldine Husson présente des « objets hybrides, proposition duniversrefuges, sensibles, psychiques et physiques sans considération de frontières. » Des thématiques sales et rebattues, de jeunes artistes à la remorques des Annette Messager, des Louise Bourgeois (à lhonneur au Centre Pompidou), des Sophie Calle (à lhonneur à la BnF).Désorienté.

Une galerie du Marais accueille les sculptures dElisabeth Ballet, « universelles car elles remettent en jeu les questions classiques de la sculpture ». Pourtant, rien que de très rabâché : «les questions du déplacement et de la circulation dans lespace, sur larticulation du dehors et du dedans, de louvert et du fermé...» Je vous passe les détails, mais sachez que « la sculpture maintient le spectateur à distance tout en lobligeant à une déambulation mentale. » Tout cela sent en effet le déambulateur.DIRECTION POLITIQUE

Coincé.

Lu dans Direct Matin du 8 avril : « La diffusion récente dune vidéo sadomasochiste qui met en scène Max Mosley, patron mondial du sport automobile, suscite des remous dans la F1. » Ce nest pourtant pas ce que vous croyez. Il nest pas reproché au sexagénaire lusage du fouet en compagnie de cinq jeunes femmes. « Lusage duniformes, de tenues de prisonniers et, surtout, de la langue allemande lors dun simulacre dinterrogatoire a fait sémouvoir nombre de personnalités du monde du sport automobile. » Indignation subséquente des organisations juives britanniques, qui ont rappelé des antécédents familiaux accablants : le père de Max Mosley avait fondé dans les années trente la British Union of Fascists. Archétype jungien ? Complexe freudien ? Max Mosley a réfuté « le caractère nazi de son échappée sexuelle » Les adeptes du triolisme révisionniste nont quà bien se tenir. votre commentaire

votre commentaire

-

Lexicologie diocésaine

par Amédée Schwa

I. Avenir de lentreprise

Une toute récente publicité du groupe Suez frappe par sa ressemblance avec la campagne pour le synode qui a eu lieu en 2005 2007 dans le diocèse dAngers (1 & 2). Le slogan est le même, le logo aussi : personnage ou croix, cest tout un du point de vue graphique. Qui aurait dit que léglise dAnjou donnerait le ton en matière de communication ? Celle-ci était un des thèmes du synode. Suez partage également des valeurs avec le diocèse. Le laïus accompagnant la publicité rappelle des passages de la Charte synodale : diversité des cultures, écologie, action citoyenne Le grand groupe se démarque par sa politique de recrutement et par sa devise, « Vous apporter lessentiel de la vie ». Lune comme lautre seraient jugées agressives et intolérantes si les chrétiens se les appropriaient.

II. En ce temps-là je franchissais des portails

Lancien séminaire dAngers, devenu Centre diocésain en labsence de prêtres, est en cours de totale restructuration. Il arbore un portail flambant neuf. Portail ni roman, ni gothique, ni classique, ni rien. Portail à lemporte-pièce, tôle percée de mots indignes dêtre gravés dans lairain mais auxquels le vide convient. La technique répond à lintention. (photo 5)

Pour parler juste, cest un ensemble : le portail est accosté dune clôture, travaillée de la même façon. (photo 3) La première impression est celle dun fatras de mots, de répétitions difficilement comptables à cause de la variation de la taille des caractères (une police Courier New, à peu près). Il y a cependant une organisation. Comme on le constate sur la vue densemble (photo 3), on passe de gauche à droite dune disposition touffue à une dissémination. Un premier groupe de mots A est répété tel quel en B ; repris dans une disposition différente sur le portail proprement dit (C) ; la dernière partie (D) fait appel à une nouvelle série de mots ; le retour maçonné, où les mots sont en creux, présente une suite de mots nouveaux répétée quatre fois. (photo 4)

On dénombre sur la tôle près de quatre-vingt dix mots, classés comme suit (en respectant majuscules et minuscules) :

Le trio de tête est constitué de : Bonne nouvelle (18), PAIX (14), JOIE (13).

Viennent ensuite : PAROLE (9), partage (9), Dialogue (8).

En deux exemplaires : ACCUEIL, NOËL.

Une seule occurrence : Formation, ANIMATION, RASSEMBLEMENT, Rencontre, Etoile, amour, Vie, Lumière.

Sur le muret de béton, nous lisons : Respect (8), Ecoute (8), Ecrit (8), Eau (8), ROC (4) Ciel (4), Lumière (4).

Labsence de syntaxe est significative. Justifiée dans une devise, elle constitue précisément ici une logorrhée, un flux de mots à peine maîtrisé : les maîtres mots des panneaux qui fleurissent encore dans les sanctuaires, invention de Vatican II, supposés porter un message fort, donner un sens à la messe. Maintenant que ces messes, puisquelles furent de fort mauvais spectacles, se jouent à gradins vides, la vieille garde a souhaité pérenniser ce que les panneaux avaient dheureusement biodégradables, et communiquer à lhomme de la rue son lexique de base. Car le portail est lapplication des propos de Mgr Bruguès : « Notre message ne portera guère décho si lon ne perçoit pas que nous sommes heureux de vivre à notre époque. » (Charte du Synode) Doù le mot « joie » dans le peloton de tête, joie manifestée à loccasion par les gesticulations dun clergé en pleine danse de Saint-Guy (photo 6, lors dun rassemblement synodal). Notez combien le curé X, à cet instant précis, ressemble au personnage ectoplasme de la publicité Suez.

Il est incertain que les passants soient attirés par ce discours. Les mots ne démentent pas la tristesse incommensurable du bâtiment, enlaidi un peu plus par la pose dhuisseries modernes en matière de rénovation, le saccage des ouvertures révèle immédiatement le manque de goût. Ce défaut dil est confirmé par la pose toute récente, dans le hall du centre, dune sculpture de Guylaine Chaveton qui représente le Buisson ardent, où lEsprit (photo 8) nest quun esprit, un mort-vivant sorti dun film dhorreur de troisième rang.

votre commentaire

votre commentaire

-

Deux articles dHugues Rebell parus dans Le Soleil

Les Patricides glorifiés

Les premiers jours de septembre sont pour nous des anniversaires pleins de douleur. Ils appellent ces fantômes terribles des armées détruites, des champs de bataille inondés de sang, - le souvenir dune catastrophe sans exemple. Mais Sedan, avec ses entassements de cadavres, ses troupes débandées et folles, son entourage de villes en feu, est dune vision moins pénible que la tragédie du Quatre-Septembre, de la Commune et de la troisième République. Ici rien dhéroïque : le désastre a même quelque chose de ridicule, de burlesque, qui pourrait égayer un étranger indifférent aux maux de notre pays ; le destructeur prend des allures de pitre forain, de Robert Macaire. Cest lassassin devenu juge, gendarme, héritier de sa victime. Et Robert Macaire triomphe : nul nose dévoiler la supercherie.

Malgré les beaux livres de MM. Duquet et Arthur Chuquet, lhistoire de cette malheureuse époque reste enveloppée dombre. En effet, on néglige volontairement tout ce qui pourrait léclairer, je veux dire les révélations du principal acteur : le parti républicain. Sans disculper Napoléon III, il conviendrait de sattaquer au vrai criminel ; lempereur nest coupable que davoir laissé grandir le mal, de lavoir subi, den avoir été lhumble esclave, mais cette complicité timide ne doit pas faire oublier ceux qui ont préparé lattentat, qui lont accompli, qui en ont bénéficié. Cest lhabitude des orateurs républicains de flétrir les conservateurs qui, en pleine paix, en vue des guerres possibles, et par souci de la prospérité nationale, savisent de mettre en doute lexcellence du gouvernement actuel.

Ces orateurs ont la mémoire courte ; ils oublient que durant tout lEmpire ils ont souhaité la défaite de la France. Nous avons des témoignages qui ne sont point suspects, par exemple, celui de M. Darimon, lun des membres les plus actifs de lopposition libérale sous Napoléon III. « M. Jules Simon, dit-il, nest pas seulement un adversaire de la guerre ; le succès de nos armes lui cause un dépit profond, parce quil rehausse le prestige de lEmpire. » Ce sentiment nétait point particulier à M. Jules Simon. Tout le parti républicain qui nous fait aujourdhui la loi, avait cette horreur du succès militaire. « Guerre à lArmée ! » a été le cri de ralliement des humanitaires de lEmpire comme il devint plus tard le mot dordre des dreyfusistes.

M. Thiers, le fondateur de la République, a prudemment laissé dans loubli - et ses éditeurs nont pas eu meilleure mémoire le discours à la Chambre du 31 décembre 1867. Il sy élève contre les nouveaux projets de mobilisation, il refuse de croire que larmée prussienne soit aussi nombreuse quon le prétend. « Vous vous défiez beaucoup trop de votre pays, dit-il, et vous leffrayez. Il faut le rassurer. Nous avons une puissante armée. Et puis, nauriez-vous pas toujours deux ou trois mois pour organiser la garde nationale ? » Il a surtout pleine confiance dans « cette vive ardeur qui sallume dans tous les curs français au moment dune guerre. » Comment ne dormirait-on pas tranquille après cela ! Le discours de M. Thiers fut très applaudi. Lhumanitarisme était alors en grande faveur. Il trouvait des adeptes même auprès des généraux. Dans un livre quon devrait bien distribuer à tous nos députés socialistes et progressistes, Les entretiens de Bismarck, le secrétaire du chancelier nous montre le général Wimpffen parlant de la fraternité des peuples au moment de la capitulation de Sedan, alors que Bismarck gronde entre ses dents : « Balivernes ! balivernes ! » évidemment Wimpffen tenait là un discours de circonstance, mais plusieurs généraux pensaient réellement ce quil ne disait que des lèvres et par occasion. Dans toute cette guerre, ce nest point le courage des soldats qui fait défaut ; il y a des actes de bravoure admirables ; linfériorité du nombre même nest point la véritable cause de la défaite ; non, ce qui nous a menés à Sedan, cest le manque de foi de certains chefs. Le parti républicain avait accompli son uvre ; il avait détruit chez beaucoup lenthousiasme, la croyance, le feu qui donne la victoire. Ces manuvres mollement faites, ces marches et ces contre-marches, ces troupes qui arrivent en retard ou qui narrivent point, ces hésitations continuelles, tout cela indique bien que la guerre, la gloire, le succès sont devenus presque indifférents à ceux qui commandent. On sy intéresse comme à une partie de billard, et on laisse le hasard décider pour ou contre soi.

Et on ne croit pas plus au chef quà la guerre. Tout le monde commande et personne. LEmpereur, Lebuf, Bazaine, Mac-Mahon, Ducrot, Wimpffen sont généralissimes tour à tour. à qui obéir ? Cest ici quon voit limportance du chef, du Prince reconnu comme un maître respecté, dont on na pas à discuter les ordres ; et lon comprend pourquoi le général de Gallifet, avant dêtre ministre, disait que lidée dune République nest pas compatible avec celle dune forte puissance militaire. Imaginez que la guerre éclate aujourdhui. Qui commanderait ? Serait-ce le général André, si populaire ? Serait-ce M. Loubet, si expérimenté ? Serait-ce le général Brugère ? Seul le Prince, avec la force du commandement, quil tient de ses ancêtres, peut réellement imposer sa volonté.

Napoléon III navait pour se faire obéir que cette autorité personnelle qui ne résiste guère à la maladie, à lâge, à la mauvaise fortune. Il sentait si bien sa faiblesse devant lindifférence de ses généraux quil nosait plus donner un ordre, agir en son nom. Il semble alors quil nest plus que lombre de lui-même. Si réellement il eût été le représentant du pays, sil eût pensé avoir le droit de faire la paix, la France peut-être ne serait pas démembrée ; elle neût pas prolongé cinq mois une lutte inutile ; Paris neût pas connu les souffrances du siège et les destructions de la Commune. Bismarck la dit à Napoléon III, qui se plaignait des dures conditions quon imposait à son armée : « Si lEmpire était solidement établi, nous vous ferions des conditions moins onéreuses, et nous signerions la paix avec vous sans penser que demain elle sera violée ; on peut compter, en effet, sur la parole et la reconnaissance dun Prince, mais non pas sur celles dun peuple qui change chaque jour ses institutions et son gouvernement ».

Bismarck, comme Napoléon III, se doutait bien que la révolution, à la nouvelle de Sedan, allait éclater à Paris. Admirons encore une fois le patriotisme du parti républicain. Il attendait la défaite - non pas lirrémédiable que personne neût pu prévoir - mais une défaite quelconque pour renverser lEmpire et sinstaller à sa place. Le trouble que doit produire un changement de gouvernement dans létat, la difficulté dimproviser un ordre nouveau, rien de tout cela ne loccupait. Il ne songeait quà être maître, à goûter un peu au pouvoir, fût-ce comme Jean de Leyde, pour quelques semaines. La première tentative dinsurrection avait empêché le retour de lEmpereur à Paris, la réorganisation de larmée de Mac-Mahon ; le parti républicain avait ainsi condamné larmée impériale. Au quatre septembre, il acheva la ruine de la France. Il y eut alors un schisme dans le parti. Les uns tenaient pour le pouvoir immédiat, comme Gambetta ; les autres, comme Thiers, pour le pouvoir futur. On se souvient de la visite que Mérimée, mourant, fit, à la demande de lImpératrice, à ce destructeur de monarchies. Il implorait, son aide, il le priait duser de sa popularité pour établir un gouvernement fort qui pût sauver le pays. « Il ny a rien à faire », dit Thiers. Cela signifiait quil y avait trop à faire pour lui. Il voulait bien être le sauveur, mais lorsquil ny aurait plus rien à sauver. M. Thiers a été comme le modèle de tous nos républicains au pouvoir. Ils ont été les pilleurs dépaves du grand naufrage quils avaient préparé. Les années leur ont fait oublier le crime, et lor, les honneurs, les ont assurés de leur vertu.

Spéculateurs

Pour réaliser son rêve monstrueux : des hommes semblables, nayant ni fonctions particulières, ni devoirs différents, égaux en sottise et en impuissance, la démagogie essaie de modifier toutes nos façons de vivre ; elle travaille à sa tâche aujourdhui avec une ardeur féroce : il faut que tout se transforme, êtres et choses ; jamais ne sest montrée si insolemment la tyrannie du fanatisme qui ne veut pas tenir compte de luvre des siècles, de linstinct naturel des peuples, mais forcer, contredire, réformer toutes les inclinations de lexistence. Il suffit que Paris doive la plus grande part de sa beauté à la Royauté française pour que la démagogie ne veuille pas la lui pardonner. Dès maintenant, si ne sy oppose une autorité forte, par exemple, une ligue qui ne se contente pas de protestations et de discours, Paris est condamné ; la Commune naura été quun essai de lénorme destruction que la troisième République va achever, doucement, au milieu du consentement ou du moins du silence dun peuple où il y a des artistes, des historiens, des gens épris du passé, de la beauté, des simples enfin qui nont que des souvenirs, des habitudes, et sétonnent de ne plus se reconnaître dans lendroit même où ils sont nés.

Je ne fais point ici de « tartine » ; je ne prends point dattitude, et je nexagère rien. Je suis seulement plein de douleur et dindignation à la pensée que luvre folle de la démolition de Paris saccomplit avec une telle aisance et une telle rapidité, comme quelque chose de naturel, de nécessaire, quand, au contraire, on ne peut rien imaginer de plus insensé ni daussi extravagant dans la barbarie.

Les autres villes, par exemple une grande cité commerçante comme Londres, ont autant, sinon davantage, besoin, que Paris, de nombreuses voies de circulation ; mais parle-t-on chez nos voisins de mettre un tramway dans Hyde-Park, dabattre les arbres de Green-Park pour y faire une rue et de démolir Buckhingham-Palace sous prétexte quil nest pas dans lalignement et gêne le passage ? Les Anglais, sans être un peuple didéalistes, nestiment pas que lhumanité ne soit quun besoin de circulation. Or, nous, au contraire, nous en sommes là. On va sacrifier, comme on la déjà fait je ne sais combien de fois, un monument à une rue, et quel monument ? LInstitut seulement ! Il ny a aucune raison pour que bientôt le Palais-Royal, le Louvre, dont les guichets ne facilitent pas précisément la circulation, naient le même sort que lInstitut. Une sorte de manie destructive semble sêtre emparée de certains hommes, qui les pousse à tout ruiner. Les villes, je le sais bien, doivent se transformer comme notre existence, mais ces transformations hâtives et inutiles sont absolument inouïes et contraires à la nature. En saccageant ainsi notre passé nous ressemblons à ces sauvages qui assassinent leurs vieillards, même sils sont encore sains et robustes.

Des règlements de police et chez les cochers et les charretiers moins de cette routine qui les fait choisir certaines rues de préférence à dautres, dun trajet aussi court, parfois même plus rapide, il nen faudrait pas plus pour rendre aisée la circulation. Paris, surtout après la construction complète du Métropolitain, ne peut avoir aucun embarras à se mouvoir ; si on le persuade quil manque de rues, on le trompe.

Et de fait on a intérêt à le tromper. Nos politiciens démocrates, conseillers municipaux ou députés, tiennent à soccuper de grandes uvres : voter un budget qui ne soit pas trop chargé, supprimer des taxes ou ne pas en créer de nouvelles, à leur sens, cela est bien trop modeste. Au contraire, démolir et rebâtir Paris, quelle gloire !

Gloire dorée au surplus. Pourquoi serait-on politicien, dans une démagogie, si ce nest pour remplir sa bourse, pour faire des affaires ? Le politicien de la démocratie a toujours derrière lui le spéculateur pour lui montrer une affaire et lingénieur pour laccomplir sous sa direction. Ce sont les trois compères qui, aujourdhui, se chargent de bouleverser Paris, de ne pas laisser un souvenir de son histoire, une pierre de ses monuments. Ainsi dans cette horrible anarchie où nous vivons, cest la richesse que lesprit révolutionnaire a choisi comme agent de ses destructions ; cest la richesse qui démolit les palais, qui arrache les arbres des parcs, qui travaille à faire à lhumanité une vie laide, monotone, malsaine, odieuse ! Les intelligences sont à ce point confuses et obscurcies que les hommes sacharnent à leur perte en croyant tout sacrifier à leurs intérêts, et que dans ce moment les pires aveugles sont justement ceux qui se nomment pompeusement des spéculateurs, dun mot qui signifie contemplation haute, vue profonde, compréhension vaste.

Même en oubliant lart, lhistoire, ce qui donne à notre existence une joie et une fierté, en ne se plaçant quau point de vue de largent à gagner, est-ce un si bon calcul de prétendre changer la caractère dune ville, et de lui enlever tout ce qui fait la fortune de ses habitants ?

En même temps quon trace les nouvelles rues, sen vont les anciennes maisons, quelquefois beaucoup moins incommodes que les étroits logements que lon construit pour les petites et même les moyennes bourses ; les loyers saugmentent, et les Parisiens qui vivaient à Paris, de plus en plus gagneront la banlieue, les villes voisines. Une partie de Paris ressemblera au quartier de la Cité, à Londres ; on ny viendra que pour le travail et les affaires ; des maisons, bâties pour former une cinquantaine dappartements, devront se louer à des Compagnies, se loueront moins facilement, et par suite moins cher. Paris déserté de bonne heure, triste, sans promenades, sans rues pour les voitures, sillonné partout dhorribles tramways, ne sera plus le rendez-vous des grandes fortunes. Ce ne sera plus la ville du loisir, du luxe et de lart. Sera-ce la ville du commerce ? Mais tous ses commerçants et ses industriels travaillent précisément pour le loisir, pour le luxe et pour lart. On la bien vu à son Exposition organisée par des politiciens, des spéculateurs et des ingénieurs, à son exposition démocratique, doù lon avait voulu chasser le luxe et la beauté. Paris na pas fait ses frais.

Il est temps que la Monarchie, en rendant à la richesse ses droits, lui rende aussi ses devoirs et son utilité. Même ces traitants, ces agioteurs de lAncien Régime, que Lesage et Dancourt ont si cruellement fustigés, sils acquéraient mal leurs richesses, devaient les dépenser en uvres utiles. Aujourdhui la richesse se cache, comme un opprobre ; se sentant traitée en usurpatrice, elle oublie quel rôle bienfaisant elle doit jouer dans lhumanité ; il ne lui est plus permis que de se dépenser en secret, de spéculer et ainsi travaille-t-elle moins à ses intérêts du jour quà sa ruine de demain.

votre commentaire

votre commentaire