-

Au musée Jacquemart-André<o:p></o:p>

De l’Espagne<o:p></o:p>

Présent du 17 avril 2010

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>La peinture espagnole a moins la cote que la peinture italienne. Les expositions générales ou particulières sont en comparaison fort rares. La collection de Pérez Simon, homme d’affaires, né dans une famille espagnole installée au Mexique – un cousin de Carlos Solis ? – n’a pas la prétention d’offrir un panorama complet de la peinture espagnole. Vélasquez, pour ne citer que lui, est absent. Les coups de cœur en dictent la constitution, également les disponibilités du marché. L’Espagne est, quant aux œuvres d’art, un pays des plus restrictifs en matière de sortie du territoire. La présentation est thématique et non chronologique, malgré le titre : Du Gréco à Dali. Celui-ci n’est pas un peintre intéressant. Son inspiration est aussi maigre que sa brosse, qui continue une manière ingresque. <o:p></o:p>

Le Greco est bien plus mystérieux. Cette tête de Christ est une miniature peinte vers 1600 (illustration, 10 cm de haut) : c’est fait avec rien et c’est prenant. Le Greco s’est formé en Crète, à Venise, à Rome, avant de s’installer en Espagne. Il vécut et mourut à Tolède après le rejet d’une première commande par Philippe II. Celui-ci ne retrouvait pas dans le retable réalisé la raison, le respect des lois de la nature. Ni vénitien ni romain, ni espagnol, le Greco restait byzantin, un byzantin « libéré » de l’icône mais non convaincu par les « acquis » de la Renaissance occidentale.<o:p></o:p>

Philippe II a une fort mauvaise réputation. Verlaine a écrit, sur son agonie, des quatrains où le trait est noirci à plaisir. Le roi aimait l’art mais son esprit tatillon ne s’accommodait pas du besoin d’indépendance qui travaille les chats et les artistes. Charles Quint, d’une meilleure nature, avait entretenu avec les peintres des rapports plus épanouis. Philippe II lui ressemblait au moins physiquement, on le constate dans deux beaux portraits, réalisés non d’après nature mais à partir d’autres tableaux (celui de Philippe II d’après Moro).<o:p></o:p>

Au siècle suivant, Murillo développe un art savant et moelleux. Les tons mordorés de L’Immaculée Conception, les tons bleu et blanc des habits ne font pas oublier la tête de la Vierge, qui n’est pas à la hauteur. Le sfumato nuit à son Jean-Baptiste adolescent et à ses suiveurs (Miguel de Tovar, La divine bergère).<o:p></o:p>

Ribera, lui, pratique une mâle peinture qui ne se soucie pas de plaire. Formé à Naples, d’où il travaille pour Philipe IV, il révèle le réalisme caravagesque à l’Espagne, toute disposée à le recevoir : le Saint Jérôme est abrupte, la Sainte Marie l’Egyptienne en lévitation est rude. Elle s’élève sous les yeux dubitatifs de l’abbé Zosime, à qui l’intention de la lévitation paraît suspecte. Le phénomène ne serait-il pas démoniaque ? La sainte, qui lit dans ses pensées, le rassurera. Elle est vêtue du manteau que l’abbé lui a donné alors qu’elle errait nue, un manteau d’une insupportable teinte chocolat – et pourtant ça passe. Fidèle globalement au récit de la Légende dorée, le peintre n’a pas osé représenter Marie l’Egyptienne noire et brûlée par vingt ans de vie dans le désert.<o:p></o:p>

Apparu à l’époque romantique, le costumbrisme perdure au-delà. Littéraire, musical et pictural, le costumbrisme s’attache à dépeindre les coutumes nationales populaires. Inspiration de la terre natale qui peut tomber dans le folklore, la couleur locale. Relèvent du costumbrisme, aussi bien la désuète peinture de Barron y Castillo (Figures élégantes dans Séville, début XIXe), le fauvisme distingué d’Anglada-Camarasa (Feria de Valence, 1907), que le pesant réalisme social de Zuloaga y Zabalata (Les vendangeurs, 1905).<o:p></o:p>

Car au naturalisme, l’Espagne paye son tribut, pas moins qu’un autre pays. La collection de M. Pérez Simon également. Le susdit Zuloaga peint une femme jaunâtre, à mantille et en prière, au regard vicieux. Madrazo y Kuntz fait le portrait d’une femme du monde ou d’une catin, on hésite. Tout le naturalisme est dans ces bassesses. <o:p></o:p>

Aux alentours de 1900, les peintres se provoquent aux jeux d’eau et de lumière. Ils rivalisent de virtuosité en matière de reflets. Une baigneuse de Buñol se tient dans la moyenne académique. Au miroitement, à l’aveuglement, Joaquim Sorolla excelle, dans un registre élevé (Soleil du matin ; Enfants dans les rochers). Gordoy y Castro fait jouer une balançoire dans le soleil : grande toile vulgaire. <o:p></o:p>

Comment ne pas la comparer à une autre balançoire, par Goya (dans une autre collection particulière espagnole) ? Il y aura une horreur goyesque, mais d’abord il y a la grâce. Le portrait de Doña Maria Teresa de Vallabriga y Rozas, peint par Goya au début des années 1780, nous la montre toute proche, les yeux surpris et ne demandant qu’à nous croire. <o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Du Greco à Dali – Les grands maîtres espagnols de la collection Pérez Simon. <o:p></o:p>

Jusqu’au 1er août 2010, Musée Jacquemart-André.<o:p></o:p>

illustration : Le Greco, Tête du Christ, Collection Pérez Simón, Mexico © Fundación JAPS © Studio Sébert photographes<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

Le blogue I like your style publie chaque jour une info relative à des affaires pédophiles impliquant imams, pasteurs, rabbins... Une démarche originale et sympathique.

Par mesure de représailles, nous publierons chaque jour un exemple de pédophile pas très catholique (™ Jojo Ier de Septimanie) : rabbins, imams, militants laïcs, hommes politiques, journalistes etc. Cela tant que dureront dans la presse française les attaques contre l’Église catholique et notre cher Panzer-pontife.

votre commentaire

votre commentaire

-

L’Europe fête Chopin : l’anniversaire

Présent du 10 avril 2010<o:p></o:p>

Quelques malentendus dénaturent la réputation de Frédéric Chopin (1810-1849). Sa vie serait compliquée, dramatique et passionnelle – en un mot, « romantique ». Son œuvre, facile, avec des hurlements suivis de pamoisons – en un mot encore, « romantique ». Raisons d’aimer Chopin pour certains, de ne pas le supporter pour d’autres. En réalité sa vie est aussi plate que courte et son œuvre n’est facile qu’aux mains des interprètes qui font du rubato une langueur et de l’énergie une violence.<o:p></o:p>

Jadis des faussaires prirent la peine de rédiger un faux journal, une fausse correspondance afin d’accréditer la légende du compositeur romantique. En 2010, Eve Ruggieri publie Un Amour impossible, comprenez : l’amour de Chopin pour Titus, le confident des jeunes années. Elle s’appuie – j’imagine – sur le ton de certaines lettres. Contresens, car à l’époque l’amitié entre hommes prend volontiers un ton passionné. La correspondance entre Liszt et Wagner en témoigne assez. <o:p></o:p>

Alfred Cortot, profond connaisseur de l’œuvre qu’il a interprétée et commentée, comme de l’homme qu’il a étudié, avait déjà écarté la « version » dont Mme Ruggieri est aujourd’hui, très opportunément, l’écrivaine. Son ouvrage, Aspects de Chopin (Albin Michel, 1949, réédité cette année avec une préface d’Hélène Grimaud) et celui de Camille Bourniquel (collection Solfèges, Seuil, 1957, rééd. 1994) sont meilleurs que bien des biographies. On ne saurait se passer des souvenirs de Liszt, publiés en 1852. Quoique touffus, ils sont sympathiques et pertinents.<o:p></o:p>

Qui n’a dans l’oreille des souvenirs d’enfance comme les Valses par Arthur Rubinstein (en disque vinyle), les Mazurkas par Sanson François (en cassette) ? Le bicentenaire est l’occasion d’enrichir sa discothèque. Des coffrets reprennent les interprétations historiques des susdits Cortot et Rubinstein, mais encore celles d’Horowitz, de Lupatti, etc. Certains interprètes sont meilleurs dans les Nocturnes, d’autres pour les Valses ; certains n’ont pas enregistré les Mazurkas, mais plusieurs fois les Etudes : il y a chez chacun de ces maîtres une richesse qui est éloignée de toute sensiblerie. Monuments qui ne doivent pas faire oublier d’autres enregistrements, de plus modestes récitals. Outre les concerts qui auront lieu cette année, deux expositions parisiennes ouvrent les portes du monde de Chopin.<o:p></o:p>

Au musée de la Vie romantique

<o:p></o:p>

L’atelier d’Ary Scheffer reconstitue le milieu parisien où Chopin trouva une écoute amicale et fervente. La galerie de portraits ne manque pas d’être inégale. Les portraits par Scheffer, par Lehmann (Liszt et Marie d’Agoult) montrent que le romantisme sait être froid. Excepté lorsque Scheffer, secrètement amoureux, peint Pauline Viardot, sœur cadette de la Malibran. Moins belle qu’elle, mais aussi bonne cantatrice, c’est une amie du couple Chopin-Sand. On retient également un subtil lavis de Paul Delaroche : la comtesse Potocka au piano ; un beau dessin de Théodore Chassériau : la princesse Belgiojoso. Deux exilées, l’une polonaise, l’autre italienne, deux fidèles de la musique de Chopin.<o:p></o:p>

Les médaillons de David d’Angers sont remarquables : Mlle Mars, Ary Scheffer, Liszt, Delacroix… De ce dernier, le clou est le portrait du compositeur, inachevé mais auquel rien ne saurait être ajouté (ill. 2, 1838). Le peintre, dans son journal, se montre captivé par la personnalité du compositeur. Soirées à Paris, séjours à Nohant, la même élégance vestimentaire et morale, la même exigence artistique les rapprochent. <o:p></o:p>

Les hôtes de Nohant sont regroupés sur le charmant éventail peint par Auguste Charpentier (l’auteur du célèbre portrait de la romancière, quelle sinistre peinture). Chopin y figure en oiseau, sur le poing de la maîtresse de maison, en bergère. Auprès d’elle, un Delacroix hautain et un Liszt empressé. L’époque romantique aimait les portraits-charges. Chopin lui-même avait le goût de la pantomime et de la caricature gestuelle.<o:p></o:p>

A l’époque romantique, les pianistes se font connaître lors de concerts, mais aussi dans les salons, le soir sur la mi-nuit. Chopin, paralysé par un trac difficilement surmonté et « handicapé » par un jeu ténu, est peu monté sur l’estrade. Il a préféré jouer devant des cercles plus intimes, aux lueurs des candélabres. L’heure de la Note bleue – ainsi disaient Sand et Delacroix –, ce moment où les mains de Chopin rendaient la grâce audible. <o:p></o:p>

Les toiles du crépuscule « collent-elles » aux Nocturnes ? Il est rare que, contemporaines, peinture et musique s’ajustent précisément. Les expressionnistes allemands sont plus proches de Stravinsky que de Schönberg. La musique de Chopin correspond moins à la peinture de Charles Cuisin (1815-1839) qu’à certains paysages de Corot largement postérieurs comme cet Etang au boulot (Ville d’Avray), magiquement assourdi et argenté (1873).<o:p></o:p>

La relation entre George Sand et Frédéric Chopin gardera toujours un côté incompréhensible. Les témoins s’étonnaient déjà de cette alliance presque contre-nature entre « Monsieur George » et « Mlle Chopin », traduisant par cette appellation le charme presque immatériel qui émanait du frêle musicien. Les gravures du temps laissent deviner ce charme (ill. 1). Les années passant, Chopin de plus en plus malade, cela devint une relation mère-fils. L’atmosphère de cette famille recomposée, réunie l’été à Nohant, alla s’alourdissant : le fils aîné, Maurice Sand, prit en grippe l’amant malade, tandis que Chopin prenait partie pour la fille cadette, Solange, contre sa mère, tout en blâmant son mariage avec le sculpteur Clésinger. On doit à ce dernier, personnage assez grossier, le moulage de la main de Chopin et son masque mortuaire – « Chopin mort ressemble à Pascal », note Bourniquel –, ainsi que le médiocre monument du Père-Lachaise.<o:p></o:p>

Malgré tout, la période Sand correspond à une période intense et régulière d’écriture. Entre 1837 et 1847, Chopin compose avec bonheur l’essentiel des pièces maîtresses.<o:p></o:p>

A la Cité de la musiq

ue<o:p></o:p>

ue<o:p></o:p>La Cité de la musique revient sur ce milieu parisien mondain et mélomane, et plante un autre décor : l’Atelier du compositeur. Place à la musique. On est conquis par le parcours, agrémenté d’audio-guides (compris dans le prix d’entrée) avec lesquels écouter les morceaux dont il est question, de nombreuses partitions autographes étant exposées. L’occasion d’entendre quelques enregistrements mythiques, Louis Diemer et Raoul Pugno (1903), Francis Planté (1928), Rachmaninov (1929)… <o:p></o:p>

Dans les années 1830, Paris est « Pianopolis ». Les pianistes sont des célébrités, les virtuoses s’entend : Kalkbrenner, Herz, Hillel. Le public se conquiert par des courses échevelées sur le clavier. Les statues-charges de Dantan, uniques en leur genre, restituent ainsi un Thalberg à douze doigts, Liszt « à la chevelure » et « au sabre » (sabre remis lors d’un concert à Budapest et dont Paris ne manqua pas de se gausser), mais aussi Paganelli ou le violoncelliste Franchomme, secrétaire de Chopin dans les dernières années.<o:p></o:p>

Les facteurs d’instruments se lient aux virtuoses, dans une forme de mécénat publicitaire. Erard est représenté par Liszt, Pleyel par Chopin. Celui-ci, à Paris, à Majorque, à Nohant ou à Londres, a obligatoirement un Pleyel dans son appartement. Le piano Erard est le piano de tous les jours, le Pleyel pour les heures d’inspiration.<o:p></o:p>

Le jeu pianistique est l’objet de diverses tentatives de rationalisation. Herz met au point le dactylion, destiné à muscler les plus faibles doigts. Levacher d’Urclé invente un « appareil propre à faciliter l’exécution de la musique instrumentale, dit appareil orthopédique appliqué à la main de l’artiste ». En tant qu’exécutant et que professeur, Chopin est à l’opposé de ces tortures. Le doigté qu’il préconise tient compte de l’inégalité naturelle des doigts, qu’il préfère utiliser à des fins d’expressivité, plutôt que contrarier. Il y attache une grande importance, ajoutant le doigté au moment de la correction d’une épreuve de l’Etude en la mineur (opus 10 n°2). <o:p></o:p>

D’un point de vue pianistique, Chopin a eu des élèves mais pas d’école. Les leçons qu’il donnait aux femmes de la bonne société (essentiellement) n’avaient pas vocation à former des concertistes : elles constituaient l’essentiel de ses ressources.<o:p></o:p>

Le piano moderne doit-il tout à Liszt ou tout à Chopin ? Le premier l’a doté de capacités « symphoniques » ; le second a décuplé ses capacités expressives. Tous deux publient des séries d’Etudes qui réclament de la virtuosité. Celle de Chopin est moins tapageuse, ce qu’il cherchait était la justesse d’expression, la nuance mélodique et rythmique.<o:p></o:p>

Le fameux rubato, Liszt le décrivait comme une « sorte de balancement accentué et prosodié », « temps dérobé, entrecoupé, mesure souple, abrupte et languissante à la fois, vacillante comme la flamme sous le souffle qui l’agite ». Il ne saurait être question de mollesse. La partition peut s’y prêter, l’interprétation la réfute. Sous les doigts de Cortot, Chopin sait être austère.<o:p></o:p>

Parmi les partitions, une « mazourke » arrangée pour la voix par Pauline Viardot, sur des paroles de Louis Pomey, « Aime-moi ». Les mirlitons de l’époque plaqués sur une mélodie de Chopin ! Le pire et le meilleur du romantisme sur la même page. L’éditeur anglais, Wessel, n’était pas en reste, transformant les Nocturnes en « Murmures de la Seine » ou en « Zéphyrs », déguisant un Scherzo en « Banquet infernal ». Imbécile, escroc, fulmine Chopin qui n’aimait pas plus ses éditeurs français et allemand, rapaces régulièrement qualifiés de Juifs. <o:p></o:p>

***

<o:p></o:p>

Chopin se reconnaissait deux maîtres, Bach et Mozart. On devine, plus qu’on ne distingue, les linéaments qui lient son œuvre aux leurs. Le ton et l’écriture sont sans précédent. Ses contemporains, jusqu'aux plus dépourvus d’oreilles, comprenaient cela dès les premières notes. Franz Liszt insiste sur l’importance du Zal ! dans la vie et l’œuvre de Chopin. Le Zal !, concept polonais, « renferme toute l’échelle des sentiments que produit un regret intense, depuis le repentir jusqu’à la haine, fruits bénis ou empoisonnés de cette âcre racine. […] Et en vérité, le Zal ! colore toujours d’un reflet tantôt argenté, tantôt ardent, tout le faisceau des ouvrages de Chopin. »<o:p></o:p>

L’exil a sa part dans ce regret. Né en Pologne d’un père lorrain qui s’était exilé à l’âge de 16 ans et avait coupé tout pont avec la France, Chopin fut accueilli à bras ouverts à Paris mais au fond se livra peu. L’amicale affection que lui vouent Liszt et Delacroix ne paraît pas avoir été réciproque. Il se lie plus volontiers avec les émigrés de son pays natal. Les Polonaises et les Mazurkas, les premières martiales et publiques, les secondes blessées et intimes – ce qu’il a composé de plus étonnant –, disent assez la patrie. Chopin à Paris, c’est Ovide sur les rives du Pont-Euxin. Ses Polonaises et ses Mazurkas, les Tristes et les Pontiques du poète banni. <o:p></o:p>

Chopin est moins romantique par ses amours que par la cristallisation d’un ailleurs : sa jeunesse polonaise. Ce souvenir magnifié l’empêche, de façon récurrente, de goûter pleinement le lieu et la compagnie présents, la réalité. L’élève du Conservatoire de Varsovie, Constance Gladkowska, et sa fiancée d’un temps, Marie Wodzinska, appartiennent à ce Paradis perdu. Tout moment de spleen l’y reporte<o:p></o:p>

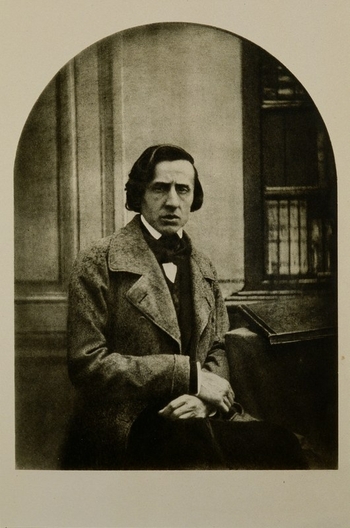

Cependant, quand il séjourne en Angleterre et en Ecosse, ayant perdu le semblant de vie de famille qu’avait entretenu sa liaison avec George Sand, il est exilé de Paris. Il y rentre mourir. Comme est pénible ce daguerréotype, pris dans les dernières années (ill. 3, 1847 ?). Evanoui, le charme aérien, voici ce que dix années de maladie ont fait du jeune homme, désormais insupportable à son entourage par ses sautes d’humeur, mais qui en public dissimule ses énervements derrière une politesse scrupuleuse et sans faille. Après sa rupture avec George Sand, il ne compose plus, remâche son inaction.<o:p></o:p>

L’agonie et la mort de Chopin sont franco-polonaises. Sa sœur est là, et la comtesse Potocka, l’abbé Jelowicki, le peintre Kwiatkowski qui dessine les deux profils mortuaires. La messe est une assemblée aristocratique. Tiennent les cordons du poêle le prince Czartovyski, le peintre Delacroix, le violoncelliste Franchomme et l’élève Gutmann.<o:p></o:p>

Lors de son Audience générale du 3 mars dernier, le pape Benoît XVI a rappelé, en s’adressant à des pèlerins polonais, que Chopin est un fruit de l’Europe chrétienne, et un de ceux qui ont contribué à l’enrichir. Qu’il « rend plus proche de Dieu ». En effet, sur un mode profane, sa musique rappelle à chacun l’Exil qui est le nôtre, et l’Espérance du retour. <o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Chopin à Paris, l’atelier du compositeur. Jusqu’au 6 juin 2010, Cité de la musique.<o:p></o:p>

Frédéric Chopin, La Note bleue. Jusqu’au 11 juillet 2010, Musée de la Vie romantique.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p><o:p></o:p>

1. Chopin par Pierre-Roch Vigneron – 1833 © BNF, Musique<o:p></o:p>

2. Chopin par Delacroix – 1838 © Roger-Viollet<o:p></o:p>

3. Portrait de Chopin (daguerréotype), Louis-Auguste Bisson – 1847 © Musée de la musique / Jean-Marc Anglès<o:p></o:p>

4. Deuxième Scherzo en si bémol mineur, op. 31, Frédéric Chopin © BNF, Musique

<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

Au musée d’Orsay<o:p></o:p>

Rouge sang

<o:p></o:p>

Présent du 10 avril 2010<o:p></o:p>

Plus d’un siècle et demi de crimes, de châtiments, vus par la peinture, qu’elle s’inspire des récits bibliques, de l’actualité ou de la littérature. En exergue, le 6e Commandement. Les critères esthétiques n’interviennent pas. Côte à côte, L’Expulsion du Paradis (Cabanel), Caïn portant le corps d’Abel (Falguière), La Justice et la Vengeance à la poursuite du Crime (Prud’hon) retracent l’histoire du Mal tandis que Füssli et Blake nous transportent en Enfer où les assassins, dans le septième cercle, bouillent dans un fleuve de sang.<o:p></o:p>

Nous entrons dans l’histoire en 1791. La Révolution innove en instaurant la guillotine pour tous. Saint-Fargeau a plaidé sans succès l’abolition de la peine de mort. Assassiné deux ans plus tard pour avoir voté la mort du Roi, il est un des héros de la Révolution, avec Marat qui connaît une vie posthume dans les beaux arts. Le tableau de David, dépouillé, est un tableau de maître. Il enfante malgré lui une version naturaliste de Paul Baudry (1860) : un bourgeois assassiné par une bourgeoise dans une bourgeoise salle de bain. Munch, en 1906, donne une version expressionniste.<o:p></o:p>

L’étêtage de masse auquel s’est livrée la Révolution, les tableaux sont impuissants à en rendre l’horreur (Une exécution capitale sur la place de la Révolution, Demachy, 1793). Le traumatisme existe, Géricault suivi par d’autres, se livre à l’étude de têtes coupées. La décollation suscite des interrogations sur le rapport de la tête et du corps, sur l’activité cérébrale post mortem. La question inspirera, plus tard dans le siècle, des pages « poësques » à Villiers de l’Isle-Adam.<o:p></o:p>

Appartenant à l’époque romantique par la date (1817), à la Révolution par la carrière de l’ancien procureur, l’affaire Fualdès défraie la chronique. Géricault tente, en six magistraux dessins à la plume, de raconter le crime à la façon d’un peintre d’histoire, de travestir ce crime en épisode antique (illustration). <o:p></o:p>

Les romantiques aiment les brigands, qu’ils peignent hauts en couleurs. Les brigands romains font une carrière artistique enviable. Goya donne dans le picaresque avec les petites toiles du frère Pedro, s’écarte du superficiel avec son pâle et froid Brigand assassinant une femme. Ils aiment aussi les femmes pousse-au-crime, que ce soit Lady Macbeth, dont la folie est un sujet de choix, ou Salomé la manipulatrice : la danse est à la fois son arme et son alibi. L’un des chefs-d’œuvre du symbolisme sera cette Apparition de Gustave Moreau, ce chef du Baptiste muet devant la jeune fille parée.<o:p></o:p>

Différents des crimes historiques ou littéraires, les crimes de sang intéressent les feuilles des années 1840. Elles sont illustrées de gravures sur bois de fil vite taillées, malhabiles, mais qui ne manquent pas de franchise. (Le volume des Brigands d’Henri Pourrat, en contient de belles reproductions.) A la fin du siècle les gravures se font sur bois de bout : c’est mou et gris.<o:p></o:p>

Inséparables des criminels, les gens de Justice. Par Viger, le Portrait de Robert de Sèze, avocat de Louis XVI, est plus qu’un portrait de magistrat. Les caricatures de Daumier, certains juges de Rouault sont bien connus. Grâce à eux, les assassins passent par la case Prison (1) ou par la case Départ. Géricault dessine une scène de pendaison à Londres ; Victor Hugo, un fantomatique pendu, une tête qui prend son envol au-dessus d’une guillotine. <o:p></o:p>

La science cherche le crime dans la conformation du crâne, dans les circonvolutions cérébrales. Les têtes de criminels, moulées, servent aux démonstrations. Le libre-arbitre perd du terrain, au profit de l’atavisme physique et social, de la dégénérescence. Ces questions trouvent un écho dans la littérature (Zola), dans l’art : par sa physionomie (prognathe au front fuyant), La petite danseuse de Degas a un destin tout tracé de criminelle ou de prostituée.<o:p></o:p>

Le crime sexuel passionne les peintres de la Nouvelle Objectivité, ainsi que les Surréalistes, dont l’intérêt pour les criminelles se manifeste à plusieurs reprises (Violette Nozière, les sœurs Papin) : acte asocial et freudien, le crime est, comme l’œuvre, une révolte. Le cadavre est exquis. <o:p></o:p>

L’exposition Crime et châtiment est une idée de Robert Badinter. Les œuvres présentées valent par elles-mêmes, mais l’habillage idéologique existe. La justesse de la peine de mort se discute, mais venant de ceux-là mêmes qui ont promu l’avortement – l’abolition de l’une, la légalisation de l’autre sont ordinairement citées conjointement comme progrès moraux – l’argument de l’humanité ne tient que par hypocrisie ou à condition de considérer qu’innocence vaut moins que crime. Il se trouve toujours quelqu’un pour libérer Barabbas.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

(1) Voir l’exposition du musée Carnavalet, Présent du 13 mars.<o:p></o:p>

Crime et châtiment. Jusqu’au 27 juin 2010, musée d’Orsay.<o:p></o:p>

illustration : Théodore Géricault, Les assassins portent le corps de Fualdès, Paris, Musée des Beaux-Arts © RMN / Jacques Quecq d'Henripret<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

<o:p></o:p>

Sainte Russie

<o:p></o:p>

Présent du 3 avril 2010<o:p></o:p>

La grande icône des saints Boris et Gleb, premiers martyrs de l’histoire russe, affirme son hiératisme vertical, axé sur l’épée et la croix. L’icône du XIVe suit les canons fixés dès le XIe siècle, époque du martyre. Sur fond d’or, les deux frères se complètent en vert et rouge, mi-partis comme des figures de blason. L’Eglise russe rend hommage à leur sacrifice, ils ont préféré mourir, tués par leur frère Sviatopolk le Maudit, plutôt qu’entrer dans une guerre fratricide. Sviatopolk sera tué par un quatrième frère, Iaroslav le Sage. <o:p></o:p>

Leurs parents Vladimir et Olga, en se convertissant, ont fait entrer dans l’Eglise le peuple Rous’ (Xe siècle). La conversion a lieu rapidement après l’apparition des Rous’ dans l’histoire : ils sont mentionnés en 839 dans le texte latin des Annales de Saint-Bertin ; en 860 dans le texte grec du patriarche Photios. Ils se convertissent au contact de Byzance et en adoptent le modèle politique, religieux et artistique : églises à coupoles, icônes. La célèbre Vierge de Vladimir est une Vierge de tendresse byzantine. Le Louvre en présente une copie de 1408, qu’on attribue à André Roublev. Même influence dans l’orfèvrerie : le calice de Novgorod, à deux anses, à figures repoussées, est issu d’un savoir-faire éprouvé (XIe).<o:p></o:p>

Cependant la Rous’ kiévienne n’est pas une « filiale » de Byzance. Les contacts avec l’Occident sont nombreux. Iaroslav le Sage épouse une princesse suédoise, leur fille épouse notre roi Henri Ier en 1051. L’art roman voyage, comme le montrent quelques sculptures sur pierre. La principauté de Vladimir-Souzdal y est particulièrement sensible. Les formidables portes de l’église de Souzdal (début XIIIe) combinent une technique romane (le vernis brun) avec un style byzantin ; y apparaît un motif exclusivement russe, la scène du Prokov : la Vierge étend un voile protecteur sur l’assemblée. <o:p></o:p>

Un Panaghiarion, ustensile sacré proprement orthodoxe (il est destiné à offrir à la Vierge un morceau de pain) présente des réminiscences romanes, curieuses à la date de sa réalisation (1435, Novgorod) : la patène est tenue à bouts de bras par des anges agenouillés sur des lions. Le socle, lui, relève plutôt du gothique allemand.<o:p></o:p>

Les invasions mongoles morcèlent la Russie en vassalités. Novgorod est la seule ville à connaître aux XIV et XVe siècles, indépendance et prospérité. Cependant d’autres centres artistiques existent (Pskov). La tendance est de suivre l’art byzantin, mais en développant des particularités. Le fond d’or, déjà parfois oublié autrefois (saint Climaque, XIIIe, sur fond rouge, ill.) disparaît au profit de fonds rouges, blancs, ivoires... L’icône dite « Vierge du Signe » relate la fin de la rivalité entre Novgorod et Souzdal. Les archers de Souzdal ayant tirés sur une icône de la Vierge hissée sur les remparts, ce sacrilège est sanctionné par la victoire de Novgorod. Une splendide Dormition du XVe montre le Christ portant l’âme de la Vierge, sous la forme d’un nouveau-né emmailloté.<o:p></o:p>

Peu à peu émerge Moscou. Le moine André Roublev (né vers 1360) marque l’histoire de la peinture. L’icône de la Sainte Trinité est un événement esthétique et spirituel. A défaut de la vénérable icône, on voit son oklad, riche habillage d’or offert par Boris Godounov en 1599-1600.<o:p></o:p>

Vers la fin du XVe siècle, la Moscovie a grandi jusqu’à se libérer du joug tatar. Ivan III (1462-1505) se proclame « souverain de toute la Rous’ » et « autocrate », titre en déshérence depuis la chute de Constantinople. Il épouse la nièce du dernier empereur byzantin, éduquée en Italie. Trois artistes italiens participent à la reconstruction du Kremlin. Cependant l’icône proprement dite, réalisée selon des étapes qui constituent un rituel, résiste à la pénétration étrangère. De 1497 date la grandiose iconostase de Saint-Cyrille du Lac-Blanc. Les figures sont élancées, expressives. Les scènes composées très lisiblement. Tout cela dans des coloris vifs et frais, délicats et harmoniés, cantate à la pureté.<o:p></o:p>

Sous Ivan le Terrible (XVIe siècle), les artistes de Moscou produisent un art de cour, faisant de la ville « le grand atelier ». C’est un mélange de tradition et d’apports Renaissance dans le domaine de l’orfèvrerie. Le XVIIe voit se développer une préciosité maniériste sous les Stroganov, tandis que le portrait funéraire appartient pour une part au genre de l’icône et pour une autre à celui du portrait occidental (Portrait funéraire de Féodor III, 1686). La profondeur fait une timide apparition dans les paysages des icônes. Ces procédés occidentaux vont trouver, sous Pierre le Grand, un développement considérable, sans que l’âme russe ne perde sa forte identité.<o:p></o:p>

Samuel<o:p></o:p>

Sainte Russie – l’art russe, des origines à Pierre le Grand.

Jusqu’au 24 mai 2010, Musée du Louvre.

<o:p></o:p>

illustration : Saints Jean Climaque, Georges et Blaise, Novgorod, XIIIe siècle © Musée russe, Saint-Pétersbourg<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire